Vue:1.前端体系、前后端分离

1、概述

Vue是一套用于构建用户界面的 渐进式框架,发布于 2014 年 2 月。与其它大型框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。 Vue 的核心库只关注视图层,不仅易于上手,还便于与第三方库(如:vue-router:跳转,vue-resource:通信,vuex:管理)或既有项目整合。

官网:https://cn.vuejs.org/v2/guide/

2.1、前端三要素

- HTML(结构):超文本标记语言(Hyper Text Markup Language),决定网页的结构和内容

- CSS(表现):层叠样式表(Cascading Style Sheets),设定网页的表现样式

- JavaScript(行为):一种弱类型脚本语言,其源代码不需经过编译,由浏览器解释运行,用于控制网页的行为

2.2、结构层(HTML) 略

2.3、表现层(CSS)

CSS 层叠样式表是一门标记语言,并不是编程语言,因此不可以自定义变量,不可以引用等,换句话说就是不具备任何语法支持,它主要缺陷如下:

- 语法不够强大,比如无法嵌套书写,导致模块化开发中需要书写很多重复的选择器;

- 没有变量和合理的样式复用机制,使得逻辑上相关的属性值必须以字面量的形式重复输出,导致难以维护;

这就导致编码增加许多工作量。为了解决这个问题,前端开发人员会使用一种称之为 【CSS 预处理器】 的工具,提供 CSS 缺失的样式层复用机制、减少冗余代码,提高样式代码的可维护性。大大提高了前端在样式上的开发效率。

什么是 CSS 预处理器

CSS 预处理器定义了一种新的语言,其基本思想是,用一种专门的编程语言,为 CSS 增加了一些编程的特性,将 CSS 作为目标生成文件,然后开发者就只要使用这种语言进行 CSS 的编码工作。转化成通俗易懂的话来说就是 “用一种专门的编程语言,进行 Web 页面样式设计,再通过编译器转化为正常的 CSS 文件,以供项目使用”

常用的 CSS 预处理器有哪些

- SASS:基于 Ruby,通过服务端处理,功能强大。解析效率高。需要学习 Ruby 语言,上手难度高于 LESS。

- LESS:基于 NodeJS,通过客户端处理,使用简单。功能比 SASS 简单,解析效率也低于SASS,但在实际开发中足够了,所以后台人员如果需要的话,建议使用 LESS。

2.4、JavaScript 框架

- jQuery:大家熟知的 JavaScript 框架,优点是简化了 DOM 操作,缺点是 DOM 操作太频繁,影响前端性能;在前端眼里使用它仅仅是为了兼容 IE6、7、8;

- Angular:Google 收购的前端框架,由一群 Java 程序员开发,其特点是将后台的 MVC 模式搬到了前端并增加了模块化开发的理念,与微软合作,采用 TypeScript 语法开发;对后台程序员友好,对前端程序员不太友好;最大的缺点是版本迭代不合理(如:1代 -> 2代,除了名字,基本就是两个东西;截止发表博客时已推出了 Angular6)

- React:Facebook 出品,一款高性能的 JS 前端框架;特点是提出了新概念 【虚拟 DOM】 用于减少真实 DOM 操作,在内存中模拟 DOM 操作,有效的提升了前端渲染效率;缺点是使用复杂,因为需要额外学习一门 【JSX】 语言;

- Vue:一款渐进式 JavaScript 框架,所谓渐进式就是逐步实现新特性的意思,如实现模块化开发、路由、状态管理等新特性。其特点是综合了 Angular(模块化) 和 React(虚拟 DOM) 的优点;

- Axios:前端通信框架;因为 Vue 的边界很明确,就是为了处理 DOM,所以并不具备通信能力,此时就需要额外使用一个通信框架与服务器交互;当然也可以直接选择使用 jQuery 提供的 AJAX 通信功能;

3、了解前后分离的演变史

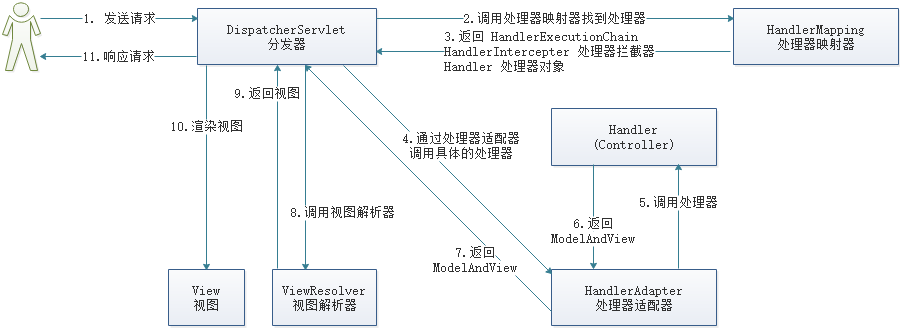

3.1、后端为主的 MVC 时代

为了降低开发的复杂度,以后端为出发点,比如:Struts、SpringMVC 等框架的使用,就是后端的 MVC 时代;

以 SpringMVC 流程为例:

- 发起请求到前端控制器(

DispatcherServlet) - 前端控制器请求

HandlerMapping查找Handler,可以根据xml配置、注解进行查找 - 处理器映射器

HandlerMapping向前端控制器返回Handler - 前端控制器调用处理器适配器去执行

Handler - 处理器适配器去执行

Handler Handler执行完成给适配器返回ModelAndView- 处理器适配器向前端控制器返回

ModelAndView,ModelAndView是SpringMVC框架的一个底层对象,包括Model和View - 前端控制器请求视图解析器去进行视图解析,根据逻辑视图名解析成真正的视图(JSP)

- 视图解析器向前端控制器返回

View - 前端控制器进行视图渲染,视图渲染将模型数据(在

ModelAndView对象中)填充到request域 - 前端控制器向用户响应结果

优点

MVC 是一个非常好的协作模式,能够有效降低代码的耦合度,从架构上能够让开发者明白代码应该写在哪里。为了让 View 更纯粹,还可以使用 Thymeleaf、Freemarker 等模板引擎,使模板里无法写入 Java 代码,让前后端分工更加清晰。缺点

- 前端开发重度依赖开发环境,开发效率低,这种架构下,前后端协作有两种模式:

- 第一种是前端写 DEMO,写好后,让后端去套模板。好处是 DEMO 可以本地开发,很高效。不足是还需要后端套模板,有可能套错,套完后还需要前端确定,来回沟通调整的成本比较大;

- 另一种协作模式是前端负责浏览器端的所有开发和服务器端的 View 层模板开发。好处是 UI 相关的代码都是前端去写就好,后端不用太关注,不足就是前端开发重度绑定后端环境,环境成为影响前端开发效率的重要因素。

- 前后端职责纠缠不清:模板引擎功能强大,依旧可以通过拿到的上下文变量来实现各种业务逻辑。这样,只要前端弱势一点,往往就会被后端要求在模板层写出不少业务代码。还有一个很大的灰色地带是

Controller,页面路由等功能本应该是前端最关注的,但却是由后端来实现。Controller本身与Model往往也会纠缠不清,看了让人咬牙的业务代码经常会出现在Controller层。这些问题不能全归结于程序员的素养,否则JSP就够了。 - 对前端发挥的局限性:性能优化如果只在前端做空间非常有限,于是我们经常需要后端合作,但由于后端框架限制,我们很难使用

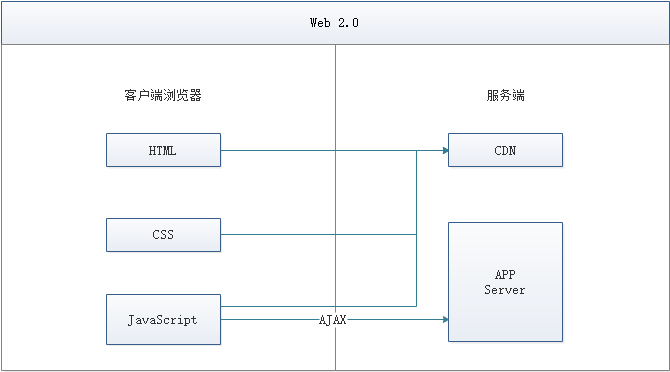

【Comet】、【BigPipe】等技术方案来优化性能。3.2、基于 AJAX 带来的 SPA 时代

AJAX(Asynchronous JavaScript And XML,异步 JavaScript 和 XML,老技术新用法) 被正式提出并开始使用 CDN 作为静态资源存储

优点

这种模式下,前后端的分工非常清晰,前后端的关键协作点是 AJAX 接口。看起来是如此美妙,但回过头来看看的话,这与 JSP 时代区别不大。复杂度从服务端的 JSP 里移到了浏览器的 JavaScript,浏览器端变得很复杂。类似 Spring MVC,这个时代开始出现浏览器端的分层架构:

缺点

- 前后端接口的约定: 如果后端的接口一塌糊涂,如果后端的业务模型不够稳定,那么前端开发会很痛苦;不少团队也有类似尝试,通过接口规则、接口平台等方式来做。有了和后端一起沉淀的 接口规则,还可以用来模拟数据,使得前后端可以在约定接口后实现高效并行开发。

- 前端开发的复杂度控制: SPA 应用大多以功能交互型为主,JavaScript 代码过十万行很正常。大量 JS 代码的组织,与 View 层的绑定等,都不是容易的事情。

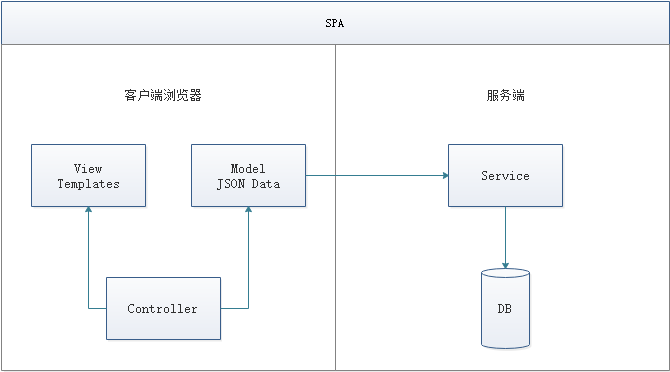

3.3、前端为主的 MV* 时代

此处的 MV* 模式如下:

MVC(同步通信为主):Model、View、Controller

MVP(异步通信为主):Model、View、Presenter

MVVM(异步通信为主):Model、View、ViewModel

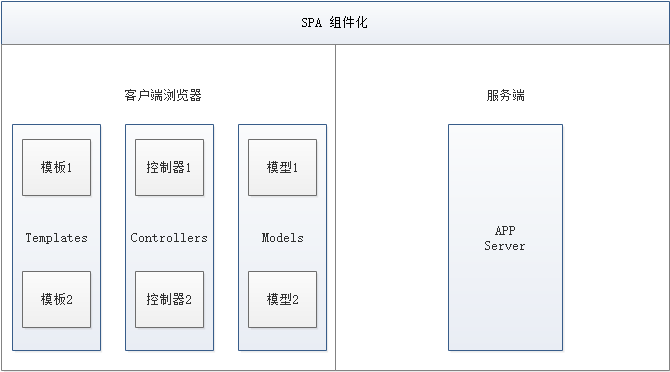

为了降低前端开发复杂度,涌现了大量的前端框架,比如:AngularJS、React、Vue.js、EmberJS等,这些框架总的原则是先按类型分层,比如Templates、Controllers、Models,然后再在层内做切分,如下图:

优点

前后端职责很清晰: 前端工作在浏览器端,后端工作在服务端。清晰的分工,可以让开发并行,测试数据的模拟不难,前端可以本地开发。后端则可以专注于业务逻辑的处理,输出 RESTful等接口。

前端开发的复杂度可控: 前端代码很重,但合理的分层,让前端代码能各司其职。这一块蛮有意思的,简单如模板特性的选择,就有很多很多讲究。并非越强大越好,限制什么,留下哪些自由,代码应该如何组织,所有这一切设计,得花一本书的厚度去说明。

部署相对独立: 可以快速改进产品体验

缺点

- 代码不能复用。比如后端依旧需要对数据做各种校验,校验逻辑无法复用浏览器端的代码。如果可以复用,那么后端的数据校验可以相对简单化。

- 全异步,对 SEO 不利。往往还需要服务端做同步渲染的降级方案。

- 性能并非最佳,特别是移动互联网环境下。

- SPA 不能满足所有需求,依旧存在大量多页面应用。URL Design 需要后端配合,前端无法完全掌控。

3.4、NodeJS 带来的全栈时代

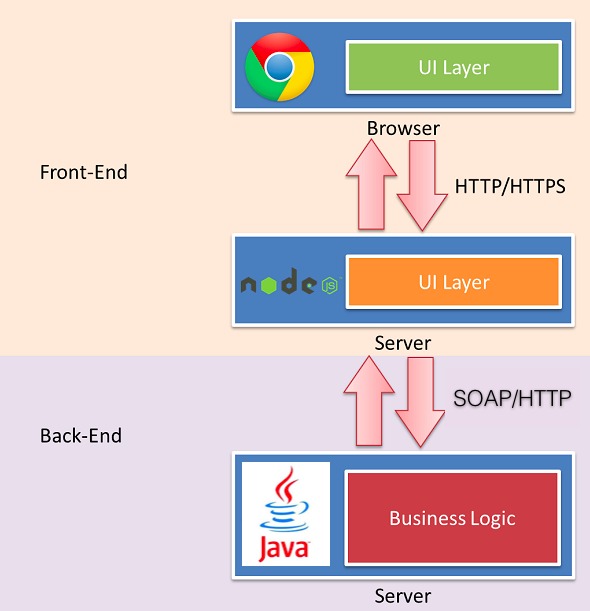

前端为主的 MV* 模式解决了很多很多问题,但如上所述,依旧存在不少不足之处。随着 NodeJS 的兴起,JavaScript 开始有能力运行在服务端。这意味着可以有一种新的研发模式:

在这种研发模式下,前后端的职责很清晰。对前端来说,两个 UI 层各司其职:

Front-end UI layer处理浏览器层的展现逻辑。通过 CSS 渲染样式,通过 JavaScript 添加交互功能,HTML 的生成也可以放在这层,具体看应用场景。Back-end UI layer处理路由、模板、数据获取、Cookie 等。通过路由,前端终于可以自主把控 URL Design,这样无论是单页面应用还是多页面应用,前端都可以自由调控。后端也终于可以摆脱对展现的强关注,转而可以专心于业务逻辑层的开发。

通过 Node,Web Server 层也是 JavaScript 代码,这意味着部分代码可前后复用,需要 SEO 的场景可以在服务端同步渲染,由于异步请求太多导致的性能问题也可以通过服务端来缓解。前一种模式的不足,通过这种模式几乎都能完美解决掉。

与 JSP 模式相比,全栈模式看起来是一种回归,也的确是一种向原始开发模式的回归,不过是一种螺旋上升式的回归。

基于 NodeJS 的全栈模式,依旧面临很多挑战:

- 需要前端对服务端编程有更进一步的认识。比如 TCP/IP 等网络知识的掌握。

- NodeJS 层与 Java 层的高效通信。NodeJS 模式下,都在服务器端,RESTful HTTP 通信未必高效,通过 SOAP 等方式通信更高效。一切需要在验证中前行。

- 对部署、运维层面的熟练了解,需要更多知识点和实操经验。

- 大量历史遗留问题如何过渡。这可能是最大最大的阻力。